「突然、技能実習生が寮からいなくなった」

「連絡が取れず、どこへ行ったのか分からない」

このような事態は決して珍しくありません。

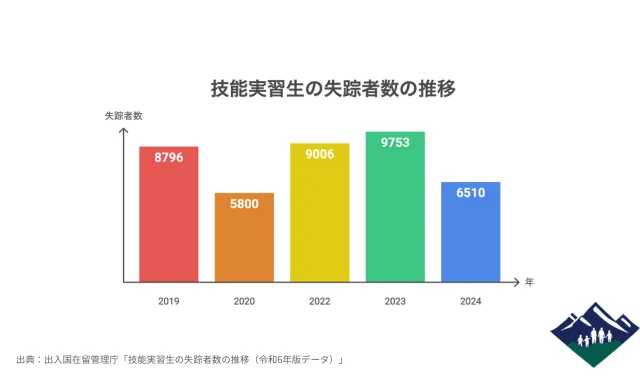

技能実習実習生の失踪者数の推移は下記のとおりです。

出典:出入国在留管理庁「技能実習生の失踪者数の推移(令和6年版データ)」

実習先の企業にとっても受け入れ団体にとっても大きな問題であり、対応を誤ると法的なトラブルに発展する可能性もあります。

本記事では、技能実習生が失踪したときに向かう先の傾向や背景、企業側が取るべき対応、探偵への調査依頼が有効なケースについて詳しく解説します。

技能実習生が失踪したときに起こること

技能実習生が突然いなくなってしまった場合、受け入れ企業や監理団体はさまざまな問題に直面します。

失踪は単なる行方不明ではなく、労働力の損失や法的なトラブルの引き金になる深刻な事態です。

この章では、技能実習生が失踪した直後に起こりやすい状況を整理します。

突然の連絡断絶と所在不明

実習生が出勤しなくなったり、寮に戻らなくなったりして初めて失踪が発覚するケースが多く見られます。

連絡を取ろうとしても電話やSNSがつながらず、どこに行ったのか全く手がかりがない状態になることも少なくありません。

企業としては勤務シフトや現場の調整が難しくなり、早急な対応が求められます。

労働力の損失と現場への影響

技能実習生は現場で重要な役割を担っていることが多く、突然の離脱は生産ラインや業務体制に大きな支障をもたらします。

他の従業員への負担が増えるだけでなく、納期の遅れや品質低下といった問題に発展することもあります。

行政機関への届け出義務の発生

実習生が行方不明になった場合、監理団体や入管庁への報告義務が発生します。

報告を怠ると、受け入れ機関としての信頼を損ねたり、監査で指摘を受けたりする恐れがあります。

そのため、失踪が判明した時点で早急に関係機関へ届け出を行うことが重要です。

不法就労・不法滞在のリスク

失踪した実習生がその後も日本国内にとどまる場合、不法就労や不法滞在とみなされる可能性があります。

これは本人だけでなく、知らずに雇用してしまった企業にも法的な責任が及ぶケースがあります。

状況によっては警察や入管の調査対象となるため、安易な独自捜索は避け、法的に正しい手順で対応することが大切です。

技能実習生が「どこへ行く」のか?よくある行き先と背景

技能実習生が失踪したあと、どこに行くのかはケースによってさまざまです。

なかには安全な場所に身を寄せている場合もありますが、なかには違法な労働環境に巻き込まれてしまうこともあります。

この章では、実際によく見られる行き先と、その背景にある事情を整理していきます。

同郷の知人・友人宅など、コミュニティ内に身を寄せるケース

最も多いのが、同じ国出身の知人や友人の家に滞在するケースです。

言葉や文化の壁が少なく安心感があるため、失踪後に一時的な避難先として選ばれる傾向があります。

ただし、そのまま長期滞在してしまうと、不法滞在・不法就労に発展するリスクもあるため注意が必要です。

より高い賃金を求めて別の職場へ移るケース

実習先での労働条件に不満を抱き、高収入の仕事を求めて別の地域へ移動するケースも少なくありません。

仲介業者やSNSの情報を頼りに非正規の仕事へ移ることもありますが、多くは契約違反となり、

本人にも雇用した側にも法的責任が及ぶ可能性があります。

SNSや人材ブローカー経由で非正規労働へ流れるケース

一部では、SNSや違法ブローカーを通じて別の職場を紹介される例もあります。

「もっと稼げる」「ビザの問題は大丈夫」といった言葉を信じてしまい、結果的に悪質な労働環境や犯罪行為に巻き込まれるケースも報告されています。

このような状況では、本人の安全確保が最優先となります。

借金・人間関係などの事情から一時的に身を隠すケース

必ずしも金銭目的だけが理由とは限りません。

職場の人間関係のトラブルや、母国での借金問題などから、一時的に身を隠す目的で失踪する人もいます。

精神的に追い詰められた末の行動である場合も多く、本人が助けを求められない状況に陥っている可能性があります。

技能実習生が失踪する主な原因

技能実習生が失踪という行動を取る背景には、単なる「逃げ出したい」という衝動だけでなく、下記のようなさまざまな要因が複雑に関係しています。

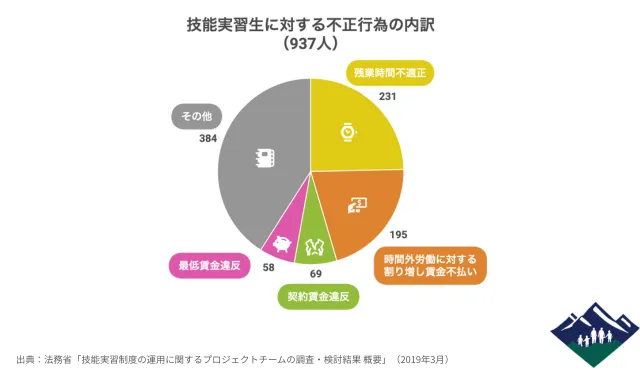

出典:法務省「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査・検討結果 概要」(2019年3月)

この章では、実際に多くのケースで見られる代表的な原因を整理します。

劣悪な労働環境・長時間労働

過酷な労働条件や、契約内容と異なる勤務実態が続くと、実習生の心身は限界に達します。

残業の多さや休暇の少なさ、過剰なノルマなどは、失踪のきっかけとなることが多いです。

また、適切な相談窓口がない場合、本人が問題を抱え込んでしまい、結果的に失踪という形で環境から離れようとするケースも見られます。

賃金未払い・約束との相違

「契約で聞いていた金額と実際の給与が違う」「残業代が支払われない」など、金銭トラブルも深刻な理由のひとつです。

異国で働く実習生にとって、約束された賃金は生活の基盤であり、そこに不信感が生まれると強い不安を感じます。

経済的な不安と失望が重なったとき、別の職場へ移る、あるいは姿を消すという選択をしてしまうことがあります。

日本での生活への適応困難・孤立感

言葉の壁や文化の違いによるストレス、職場や地域での孤立も見逃せない要因です。

実習生が安心して過ごせる人間関係を築けないまま、孤独や不安を抱え続けるケースは少なくありません。

特に、相談相手がいない環境では、「誰にも頼れない」という気持ちが失踪の引き金になることもあります。

将来への不安や帰国プレッシャー

実習期間の終了が近づくと、「帰国後の生活が不安」「家族を支えられないかもしれない」といった将来に対する焦りが強まります。

一部の実習生は、より長く日本で働くことを希望し、不法滞在のリスクを承知で職場を離れてしまうこともあります。

これは、経済的な理由に加えて、夢や目標が叶わない現実への葛藤が関係しています。

不法就労を斡旋するブローカーの存在

SNSや口頭の紹介を通じて、違法ブローカーに誘われるケースも増えています。

「もっと稼げる」「安全に働ける」といった甘い言葉を信じてしまい、結果的に失踪に至ることも少なくありません。

ブローカーによる斡旋は犯罪行為であり、本人が知らないうちにトラブルに巻き込まれる危険もあります。

実習生が失踪したときに企業が取るべき対応

実習生がいなくなってしまったとき、企業側は混乱や焦りを感じるものです。

しかし、まずは冷静に正しい手順を踏むことが大切です。

この章では、実習生が失踪した際に企業が取るべき対応を、段階ごとに整理して解説します。

まずは警察と入管へ速やかに届け出を行う

実習生の所在が確認できない場合、最初に行うべきは警察と入管への届け出です。

警察には「所在不明者届」、入管には「失踪届」を提出します。

どちらの機関も、行方の捜索や在留資格の確認に関わる重要な窓口です。

届け出の際は、失踪が判明した日時・最後に確認した場所・持ち物・連絡の有無などをできる限り詳しくまとめておきましょう。

早期の届け出は、発見につながるだけでなく、企業が誠実に対応したという証拠にもなります。

寮・勤務先・知人宅など可能性のある場所を確認する

警察や入管への届け出と並行して、実習生が立ち寄る可能性のある場所を確認します。

寮の部屋、勤務先の休憩スペース、同郷の知人宅、よく行く店などを順に確認するとよいでしょう。

ただし、他人の家や私物に勝手に立ち入る行為はトラブルの原因になります。

安全確認を目的とした範囲にとどめ、見つかった情報は速やかに警察や監理団体へ共有しましょう。

また、寮の荷物や置き手紙など、本人の意思をうかがえる手がかりがある場合は、無理に触らず記録だけ残しておくことが望ましいです。

勝手な捜索や違法な調査は避ける

焦りから、企業担当者が独自に捜索を始めてしまうケースもありますが、これは非常に危険です。

たとえば、個人情報をSNSで探す行為や、周囲に聞き込みをする行為は、プライバシー侵害や名誉毀損に発展する可能性があります。

また、GPSなどを使った追跡や、無断での張り込みなどは明確な違法行為となる場合もあります。

自力での調査は避け、警察・入管・監理団体・探偵など正規の機関と連携して進めることが重要です。

証拠としてやり取り・勤務記録を整理しておく

失踪が発覚した段階で、勤務記録や連絡履歴などの証拠を整理しておきましょう。

出勤簿・シフト表・LINEやメールのやり取りなどは、失踪前後の行動を把握するうえで有力な手がかりになります。

これらの資料は、監理団体や警察に提出する際にも役立つうえ、後に法的対応を行う場合の証拠資料としても有効です。

情報はできる限り時系列でまとめ、客観的に状況を説明できる形に整理しておくとスムーズです。

再発防止策として環境改善・面談機会の見直しを行う

失踪が起こった後は、原因の分析と再発防止の取り組みが欠かせません。

実習生の不満や不安を放置せず、今後同じことを繰り返さないための対策を講じることが大切です。

たとえば、

- 定期的な面談の実施

- 労働時間や給与条件の見直し

- 生活環境や人間関係の改善

といった取り組みが効果的です。

また、相談しやすい環境づくりも大切です。

信頼関係を築くことで、問題が大きくなる前にサインを察知できるようになります。

行方がわからない場合に探偵への調査が役立つ理由

この章では、実習生の行方がわからないときに、なぜ探偵への依頼が有効なのかを具体的に整理します。

警察や入管と並行して専門家の力を借りることで、捜索やその後の対応がスムーズになります。

居場所特定や行動パターンの把握が可能

探偵は聞き込みや張り込み、行動調査などの手法を組み合わせて居場所の特定や日常の行動パターンを把握します。

単発の目撃情報だけでなく、通勤経路や立ち寄り先の傾向といった継続的なデータを集められるため、見つけ出す確度が高まります。

警察捜索では掴みづらい細かな行動履歴が得られる点が特に有益です。

不法就労先やブローカーとの関係性の調査

失踪の背景に不法就労やブローカーの介在が疑われる場合、探偵調査は有効な手段になります。

ネットワーク調査や関係者への聞き込みを通じて、どのような組織や人とつながっているかを明らかにできるため、早期発見や被害拡大の防止につながります。

得られた情報は、入管や警察への報告・連携にも役立ちます。

客観的な調査報告書をもとに法的対応を検討できる

探偵がまとめる客観的な調査報告書は、事実関係を整理するうえで非常に強力な資料です。

居住実態や行動記録などを時系列で示せれば、訴訟や内容証明、監理団体との協議など、法的手続きに進む際の根拠になります。

後の手続きを円滑にするためにも、証拠性の高い資料を早めに整えておくことが重要です。

企業側の過失が問われるリスクを軽減できる

探偵調査により、企業側が適切に対応していたことや早期に手を打った記録を残せれば、企業責任や過失を問われるリスクの軽減につながります。

例えば、届け出のタイミングや確認した場所・連絡の記録などを整理しておくことで、「対応を怠っていた」といった主張に対する反証になる場合があります。

第三者機関による調査を併用することで、企業の誠実な対応を裏付けられる点は大きなメリットです。

信頼を取り戻すために、冷静な行動を

技能実習生の失踪という事態は、企業にとっても本人にとっても大きな痛みを伴うできごとです。

しかし、感情的に動くのではなく、事実を整理し、冷静に対応を進めることが何よりも大切です。

まずは警察・入管への届け出、監理団体への報告を行い、記録を残すことから始めましょう。

そして、必要に応じて探偵や専門家の力を借りながら、事実の把握と再発防止に取り組むことが、信頼回復の第一歩になります。

焦りや不安から独断で動いてしまうと、誤解やトラブルを招くこともあります。

一度立ち止まり、企業として・人としてどう向き合うべきかを見つめ直すことが大切です。

正確な情報と冷静な判断があれば、たとえ問題が起きても、誠実な対応を通じて未来を立て直すことができます。

不安なときは、経験豊富な探偵や専門機関に相談してみましょう。